着物を畳む前に、湿気を抜いてシミや汚れをチェック

着物を脱いだら、きものハンガーに掛けて風通りの良いところで陰干して湿気を抜きます。帯は、脱いですぐ、温もりの残るうちにたたくようにしてシワを伸ばし、ハンガーに掛けて陰干しておきます。着付けに使う帯揚げ、腰紐や伊達締め、帯板、帯枕なども、収納する前にしばらく干して湿気を取ります。

着物や帯が決して直射日光に当たらないように注意してください。干す時間は、気候にもよりますが、数時間~半日以内を目安に。蛍光灯でもヤケによる色の変化を受ける場合もありますので照明も消しておくとよいでしょう。干す場所には、風通しのよい部屋を選びます。

ほこりを払う時は、ハンガーに掛けたまま、着物用のブラシや丸めたタオル(乾いた柔らかいもの)などを使い、 布目に沿って、襟、肩、裾の順に軽くなでるようにしてほこりを取ります。布目を無視したり、ごしごし力を入れると着物を傷めるので、気をつけてください。このとき、シミや汚れがないかも点検します。

肌襦袢・裾よけなどの肌着類、足袋は、直接肌に触れるものなので、着用後は洗濯してください。絹物以外は、手洗いか、洗濯ネットに入れて洗濯機でも洗えます。色足袋や刺繍のあるものなどは、おしゃれ着用洗剤を使って手洗いしたり、クリーニングに出すのがよいでしょう。

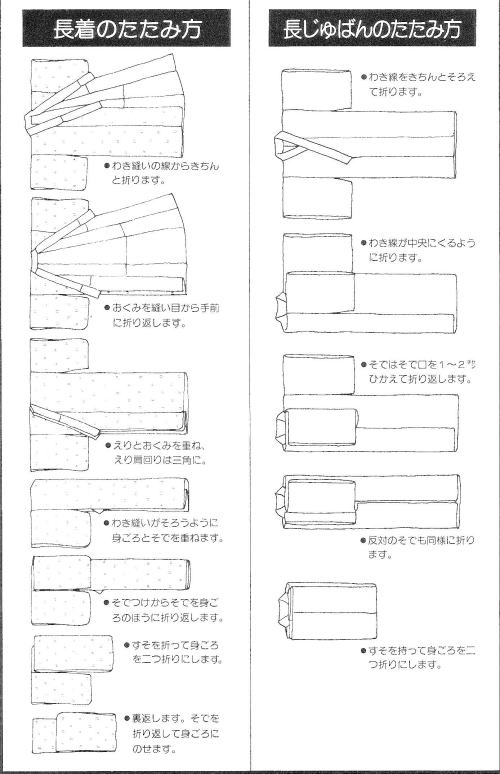

着物のたたみ方について

自己流の間違ったたたみ方は、シワを作ってしまう原因になりますので、手順と方向をきちんと守ってたたみましょう。本だたみは、着物の最も基本となるたたみ方です。染め、織りを問わず、ほとんどの着物はこの方法で保管します。丈は二つ折り、三つ折りなどたとう紙や収納場所に合わせ調節して下さい。

◎打ち掛け等は、夜具だたみで保管します。

箔や刺繍、紋の部分には和紙をあてて保護しておくとよいでしょう。

狭いスペースで着物をたたむ ①裾の脇線を揃える。

②下前の衽(おくみ)を折り返す。

③上前の衽を下前の衽に合わせる。

④上前の脇線を下前の脇線に合わせる。

⑤下前の襟先を折り返す。

⑥衿を三角に折り、上前の衿を合わせる。

⑦胸周りの脇線を合わせる。

⑧裾を折り返して完成。

◎日産呉服・着物倶楽部は、大阪市都島区・旭区・城東区・北区で高級呉服販売・きものレンタル・着付け&ヘアー&メイク・写真撮影・着物相談・着物加工(染み抜き・染色補正・寸法直し・仕立て他)の1番店を目指します。